みなさん、こんにちは。

1994年に世界文化遺産に登録された『古都京都の文化財』の構成資産となっている17件の文化財。今回はその中から清水寺の歴史や見どころ、アクセス方法などご紹介していきます。

「京都の観光地は?」と聞かれて多くの人が思い浮かべる「清水寺」。正式名称は『音羽山清水寺』といい北法相宗の大本山です。修学旅行の定番でもあり、国内外からたくさんの観光客が訪れる京都の代表的な観光スポットですよね~。

清水の舞台だけにスポットが当たりがちな清水寺ですが、ほかにも見どころはたくさんあります!

それではこれからご紹介していきますね♪

京都の世界遺産・清水寺の歴史

ワシは坂上田村麻呂じゃ♪

清水寺は日本でも有数の観音霊場(西国三十三所の第十六番札所)で、平安京遷都以前からの歴史を持つ京都では数少ないお寺の一つでもあります。

●奈良時代後期の宝亀9年(778年)、奈良興福寺の僧・賢心(後の延鎮)が夢のお告げで北へ向かうと、現在の清水寺のある音羽山にたどり着いた。

金色の水を見つけその源を辿ると、そこで滝行を行い千手観音を念じ続ける行叡居士(ぎょうえいこじ・実は観音様の化身(*^^*))と出会い、授かった霊木で千手観音像を彫って行叡の庵に安置したのが清水寺の始まり・・・とか。

●2年後の宝亀11年(780年)、病の妻のために鹿を捉えようと音羽山に入り込んだ坂上田村麻呂が修行中の賢心と出会う。殺生の罪を説かれた田村麻呂は観音に帰依し自邸を本堂として寄進する。

●征夷大将軍となった田村麻呂、蝦夷制圧後の延暦17年(798年)延鎮と協力して本堂を大規模改修する。

●弘仁元年(810年)、嵯峨天皇から「北観音寺」の寺号を賜り、公認の寺院として勅許を得る。(その後、音羽の滝の清水が有名になり、「清水寺」と呼ばれるように)

●康平6年(1063年)火災により焼失。

●寛永10年(1633年)、徳川家光の寄進によって火災で焼失した本堂が再建される。(他の諸堂もほぼ同時期に再建)

●明治に入り、神仏分離により地主神社が清水寺から独立。また宗旨を真言宗醍醐派に改めたが、明治18年(1885年)に元の法相宗に戻す。

●昭和40年(1965年)貫主の大西良慶により、法相宗から独立して北法相宗を開宗。

京都の世界遺産・清水寺の見どころはココ!

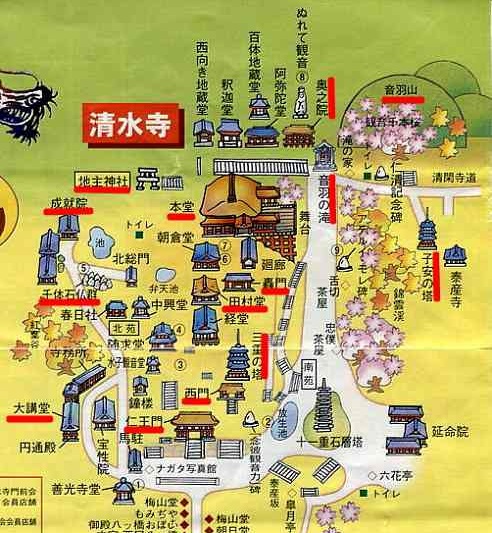

京都市の中東部、音羽山の中腹にある清水寺は広さ約13万平方メートル。敷地内に30程のお堂や塔などの伽藍があり、国宝や重要文化財に指定された建築物も多数あります。

京都市の中東部、音羽山の中腹にある清水寺は広さ約13万平方メートル。敷地内に30程のお堂や塔などの伽藍があり、国宝や重要文化財に指定された建築物も多数あります。

自然豊かな場所にあるので四季折々の景色の美しさも大きな魅力。そんな清水寺の見どころをご紹介します。

清水寺の見どころ1-仁王門・西門・三重塔【共に重要文化財】

清水道と呼ばれる参道を上り最初に出迎えてくれるのが清水寺の入口にある「仁王門」「西門」「三重塔」です。どれも丹塗りの目にも鮮やかな建物で写真映えもバッチリですよ。

仁王門は西暦800年頃に創建されたと思われる建造物で、現在建っているのは応仁の乱での焼失後16世紀初めに再建されたものです。

三間一戸八脚門の楼門(二階建の門)で、大きさは左右10m、奥行8.4m、高さ約14m。上部に掛けられている扁額は三蹟(書道のうまい人)の一人・藤原行成の直筆によるものです。

門の左右には向かって右側に「那羅延堅固王(ならえんけんごおう)」、左側に「密迹金剛力士(みっしゃくこんごうりきし)」が並んでおり、像の高さは3.6mと京都の中で最大という事です。迫力満点!!

そして門に上がる前に鎮座している狛犬がなぜが左右とも口を開けた阿形(あぎょう)になっているんですよ。これは清水寺の七不思議のひとつだそうで、こちらの方も素通りしないで見てみて下さいね。

仁王門をくぐると右手に西門(さいもん)があります。

現在の西門は寛永8年(1631年)に再建された物。通り抜けはできませんが、両脇に祀られている「持国天」(左側)と「増長天」(右側)は格子越しに見る事ができます。

そしてもし夕暮れ時に訪れたなら内側に回って門を覗いてみましょう。

「日想観」という、西に沈む太陽に極楽浄土を観想するという仏教修行の聖地だった西門は、今も京都屈指の夕陽の名所でもありますよ♪

西門の後方にそびえているのが三重塔。高さ31mは国内最大級で京都市街からも見る事ができる清水寺のシンボルです。

創建されたのは平安時代の承和14年(847年)で、1632年に再建されたものが現在まで残っており、1987年には解体復元されました。

清水寺は長い間法相宗と真言宗を兼学していたため、三重塔の内部には真言宗のご本尊である大日如来像が祀られており、壁には真言八祖像、天井や柱には密教仏画や飛天画、龍、蓮華などが極彩色で描かれています…が内部は原則非公開(>_<)

外側から見られるものと言えば屋根の四隅にある鬼瓦にご注目を。これまた七不思議らしいですが、南東の物だけがなぜか水の神である龍神の形をしているので、ぜひ近くまで寄って違いを確認してみては?

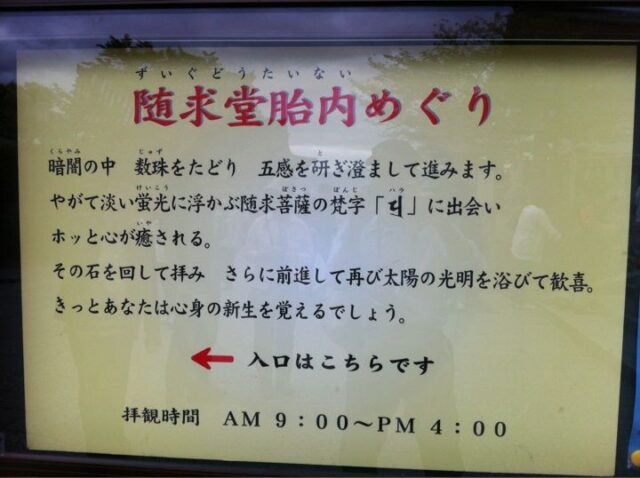

清水寺の見どころ2-随求堂(ずいぐどう)

仁王門から参道を真っすぐ進むと正面に見えるのが随求堂です。

随求堂は元は清水寺の塔頭・慈心院の本堂で享保3年(1718年)に移築されたものになります。

ご本尊は『大随求菩薩(だいずいぐぼさつ)』。大勢の人々の求めに随(したが)って願いを成就させてくれる仏様という事でこの名がついているそうですよ。その他には「大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)」「粟島(あわしま)明神」という縁結び・子宝・安産や妊婦病の平癒のご利益がある仏像も祀られています。

こちらの目玉(?)はお堂の地下を大随求菩薩の胎内にみたてて巡る「胎内めぐり」です。これは真っ暗な中を数珠(へその緒を表してる)を伝いながら歩いて行き、途中うっすら明るい場所にある、菩薩様を象徴する梵字の刻まれた随求石を回して祈りを捧げるというもの。暗闇での光の有難さをきっと感じる事でしょう~!

所要時間は5分程、拝観料は100円です。清水寺でちょっと不思議な体験をされたい方はどうぞ。

清水寺の見どころ3-本堂【国宝】

清水の舞台どす

清水寺を訪れたなら立ち寄らない人はいないだろう場所、清水の舞台でおなじみの本堂です。

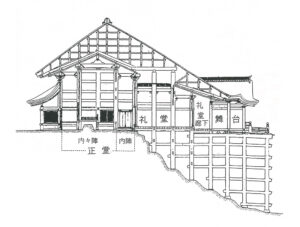

音羽山の断崖に建てられている木造の本堂の大きさは裳階(もこし)・翼廊を含めると正面約36m、側面約30m、棟高約18m。屋根は総檜皮葺の寄棟造りで2020年に葺き替え工事が完了しました。

本堂を横から見た図

ヒノキ張りの舞台は高さ13メートル(地上4階ほどの高さ)で、78本のケヤキ材の柱が支えています。

16角に加工した直径約2.3m(太っ!)の柱を崖に沿わせて均等な間隔で並べ、「貫(ぬき)」と呼ばれる横木を巧みに組み合わせて造られている「懸造り(かけづくり)」という手法は釘は1本も使ってないんですよ\(◎o◎)/VIVA、先人の知恵!

春の桜や秋の紅葉など、今では眺望で人気の舞台ですが、元々はご本尊に芸能を奉納するための場所。現在でも特別な法会の際には舞台奉納が行なわれているそうです。

公式ホームページより引用

さて、その本堂のご本尊は清水型千手観音像。ほかに脇侍の地蔵菩薩と毘沙門天、眷属(配下)である二十八部衆、そして風神雷神像が祀られています。

この仏像群、超~秘仏でございまして、十一面千手観世音菩薩&地蔵菩薩像&毘沙門天像の三体は内々陣の厨子に安置され、33年に一度しか御開帳されないというスペシャルさ!

でもご安心下さい。千手観音像は「御前立(おまえだち)」というレプリカが内々陣にありまして、夏に行われる千日詣りなど特別な法会でお目にかかることができます。

そんな時には行けないわ…というアナタ、外陣の賽銭箱の頭上に「御正体(みしょうたい)」と呼ばれるご本尊の姿が彫刻されている直径2mの円盤がありますので、そちらを拝んで頂けるとよろしいかと思われます。

本堂に入るとついつい舞台の方に行ってしまいがちですが、やっぱりご本尊へのお詣りは欠かせませんよね♪

清水寺の見どころ4-音羽の滝

清水寺の名前の由来である音羽の滝は古来より「黄金水」「延命水」と呼ばれて信仰されてきました。約4mの高さから3筋の清水が落ちてきています。

音羽の滝の場所は清水の舞台の北東にあり、行き方は2通りあります。

1、順路通りに奥の院や子安の塔を経由して回る

2、舞台を出たらすぐ御朱印所前にある階段を下りる

但し、2の場合は階段が一方通行で順路に戻れないので注意が必要です!有名スポットなので早く行きたい所ですが、「観光時間があまりないのよ~(>_<)」という方でなければ、1番の方法で色々なお堂を巡りながら行きたいですね。

では音羽の滝の水の正しい頂き方をご紹介しましょう。

●滝の真後ろに不動明王が祀られているのでまずはお祈り

●不動明王の右側にある殺菌マシンからひしゃくを取る

●「健康」「恋愛」「学業」の内で叶えたい願いを一つだけ選び、該当する滝の水をひしゃくに溜める

●汲んだお水を一口で飲み干して、ひしゃくを殺菌マシンに戻す

くれぐれも2か所以上飲んだり、2杯も3杯も飲んだりしないで下さいね、「欲深い人間じゃ…」と神様に思われてご利益がなくなってしまいますよ。

清水寺の見どころ5-地主(じしゅ)神社

清水の舞台を出ると左側の方に鳥居と「縁」と書いた丸い看板が。ここが地主神社の入口です。

御祭神は"因幡の白兎"の神話でお馴染みの「大国主命(おおくにぬしのみこと)」で、縁結びの神様です。境内には開運スポットがたくさんありますよ。

●「恋占いの石」-10mほど離れている対の守護石の間を目を閉じて歩ければ恋愛の願いが叶う。この石はなんと縄文時代からある物だそうです。

●「おかげ明神」-女性を守る神様で、いかなる願いも一つなら叶えてくれる。後ろにそびえ立つ「いのり杉」と呼ばれる木と一緒に拝むと、パワーがもらえるそう。

●「銅鑼の音祈願」-邪霊を払う力をもつといわれる銅鑼(どら)を3回打てば神様に伝わり良縁に恵まれる。

●「撫で大黒」-大黒様を手で撫でると、その部位によって様々なご利益が訪れる。

●「人形祓い」-水に溶ける人形に名前と願い事を書き、息を吹きかけて水に浮かべ、人形が溶けると厄祓いができる。

などなどいろいろありますが、コンパクトな境内なので20~30分ほどで周ることができます。

参拝時間は9時~17時、清水寺の拝観料を払えば地主神社の拝観料は無料です。女性だけではなく男性も、清水寺を訪れたらこちらのパワースポットにもお立ち寄りくださいませ。

京都の世界遺産・清水寺の基本情報

京都の世界遺産・清水寺のアクセス方法

【電車の場合】

●JR「京都駅」から徒歩40~50分

●地下鉄「五条駅」より徒歩30分

●京阪電車「清水五条駅」より徒歩25分、「祇園四条駅」から徒歩20~30分

(京都駅からはJR「東福寺駅」で乗り換え)

【車の場合】

●「鴨川西インター」(阪神高速8号京都線)より国道24号を北に約4.5km

〔駐車場〕

清水寺には駐車場がありませんので周りで営業している駐車場を利用することになります。

●京都市清水坂観光駐車場-駐車料金:自家用車等1日1回1040円

(繁忙期や土日は2時間まで)

駐車台数:59台(普通車)

●TOYO CAR MAX清水寺門前駐車場

駐車料金:1時間800円以後30分400円

駐車台数:40台

●タイムズ清水道-駐車料金:平日20分400円・最大2000円

土日祝15分400円・最大3200円

駐車台数:17台

※京都の駐車場情報はこちらをご覧ください⇒くるっとパーク24h

【バスの場合】

最寄りのバス停「五条坂」 仁王門まで徒歩約13分

「清水道」 仁王門まで徒歩約15分

※京都のバス情報はこちらをご覧ください⇒バス、鉄道の達人

このページのまとめ

今回は京都の世界遺産に登録されている清水寺についてご紹介されていただきました。たくさんご紹介したくてちょっと長くなってしまいました、スミマセン<(_ _)>

平安京遷都以前から現在の場所に建てられている由緒ある寺院・清水寺。

ここに紹介した他にもいろいろと見て頂きたい場所もありますし、二寧坂や産寧坂の参道をブラブラしながらお店を覗いたりするのも楽しいと思います。

京都で最も有名な観光地ですので混雑も半端ないですが、やっぱりそれだけの価値が清水寺にはあるのではないでしょうか。もし時間が許せば混雑を避けて早朝に拝観するのもオススメです(^O^)

最後までお読み下さりありがとうございました。