みなさん、こんにちは。

その様式が現代にまで影響を与えている優れた構造物等だと評価され、1994に世界文化遺産に登録された『古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)』の構成資産となっている17件の文化財。

今回はその中から教王護国寺(東寺)の歴史や見どころ、アクセス方法などご紹介していきます。

電車で京都駅に近づくと見えてくる京都のシンボル五重塔。それが建っているのが教王護国寺、通称東寺です。

東寺はその名の如く平安京が造られた時に朱雀大路の東側に建てられた官寺(国立の寺)で、唐から帰ってきた弘法大師・空海が嵯峨天皇から下賜されたお寺でもあります。

ちなみに同時期に西側に建てられた西寺は残念ながら無くなってしまい、今は西寺児童公園という場所に石碑しか残っていないそうで…。

京都の世界遺産・東寺の歴史

●平安京遷都後間もなくの延暦15年(796年)に官寺として建立。

●弘仁14年(823年)、空海が嵯峨天皇から東寺を拝領し、東寺は真言密教の根本道場となる。

●平安後期は一時期衰退していたが、鎌倉時代の弘法信仰の高まりと共に「お大師様のお寺」として再ブレイク。

皇族から庶民まで広く信仰を集めるように。

後白河法皇の第六皇女である宣陽門院が莫大な荘園を東寺に寄進し大復活!

●中世以後、後宇多天皇・後醍醐天皇・足利尊氏などの援助で栄えたが、文明18年(1486年)の土一揆によって南大門、金堂、講堂などの主要な堂塔のほとんどが焼失してしまう(ToT)

●延徳3年(1491年)に講堂が再建される。その後慶長8年(1603年)に徳川秀頼によって金堂が、寛永21年(1644年)に徳川家光によって五重塔が再建されている。

●昭和40年(1965年)、それまで非公開だった金堂と講堂の秘仏が公開される。

●昭和9年(1934年)に境内が国の史跡に、平成6年(1994年)に世界遺産に登録。

京都の世界遺産・東寺の見どころはココ!

それでは次に東寺の見どころをご紹介していきますね。五重塔はもちろん、平安京時代唯一の遺構である東寺には他にも見逃せない&有難いものがありますよ~。

東寺の見どころ1-金堂【国宝】

金堂は東寺が創建されて初めに建設が始まったとされる東寺の本堂です。

今の建物は1603年に豊臣秀頼の寄進によって再建されたもの。宋の様式を取り入れた天竺様と和様が併用されており、これは桃山時代の代表的なものだそう。屋根中央の切り上げ部分は、奈良東大寺の大仏殿や平等院鳳凰堂にも見られるものです。

高い天井のお堂の中にはご本尊である「薬師如来」(台座と光背を含め高さ約10m)が鎮座されており、その右側に「日光菩薩」、左側に「月光(がっこう)菩薩」が。そして台座には十二神将が如来様をお守りするようにぐるりと並んでいます。

東寺の見どころ2-講堂【重要文化財】

重要文化財となっている講堂は金堂の北側に建っており、伽藍が建っているエリア(ほぼ正方形)のちょうど真ん中に位置しています。

弘法大師空海が天皇から東寺を下賜されて程なく、密教の教えを伝えるために造営に取り掛かったのがこの講堂で、土一揆での消失後、金堂は再建されるまで100年ほどかかりましたが、講堂はわずか5年で再建されています。

この講堂の目玉は何といっても空海さまご自身がレイアウトしたという立体曼荼羅(羯磨曼荼羅(かつままんだら)とも言います)でございます!!

曼荼羅って何?

ここで簡単に曼荼羅についてお勉強しましょう。

曼荼羅とは、仏教の教えを目で見て分かりやすく描いたものです。

密教の本尊である「大日如来」を中心とした悟りの世界と、仏教の教えである経典の世界が描かれている…らしいです(^^;)

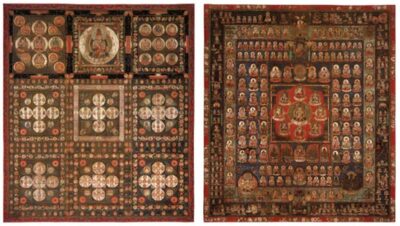

金剛界曼荼羅(左)と胎蔵界曼荼羅(右)

曼荼羅には2種類ありまして、

『胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)』…大日如来を中心にして如来や菩薩が描かれ、仏教の世界そのものを表現。"真理"の教えを伝えています。

『金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)』…密教の経典の世界を図式化したもの。大日如来が悟りの方法を実際に教えている内容で、"智慧"の教えを伝えています。図を見ると、一番上中央の大日如来が先生やってます(笑)

遣唐使として唐に渡り密教を学んだ空海が、授かった曼荼羅を持ち帰ったことで日本に伝わったわけですね。

立体曼荼羅

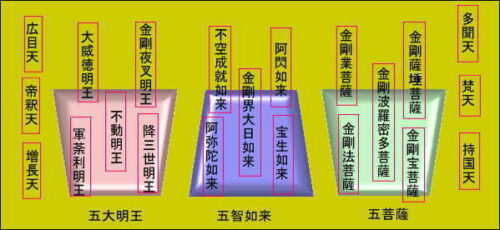

講堂を建立した空海は、その中に密教の教え・曼荼羅を視覚的に表そうと21体の仏像を須弥壇(ご本尊を安置するために周りより一段高く設けられた場所の事。"しゅみだん"と読みます)に配置しました。

Kazu_sanの百寺巡礼より引用

中央に大日如来を中心とした如来像『五智如来』、向かって右側に金剛波羅密多菩薩を中心とした菩薩像『五大菩薩』、左側に不動明王を中心とした明王像『五大明王』が安置され、須弥壇の東西には「天」の六尊の守護神が15体の仏様を守っています。

国宝&重文だらけの21体の仏像が表す密教の世界、迫力のある空間をぜひ体感してみて下さいね。

東寺の見どころ3-御影堂(みえいどう)【国宝】

御影堂(大師堂ともいいます)は空海が住んでいた住宅風の仏堂で、立体曼荼羅の構想もここで練られたとか。

前堂・後堂・中門の3部分からなる複合仏堂で、後堂には空海の念持仏とされる秘仏・不動明王坐像(非公開。日本の不動明王像の中では最古の一つ)、前堂には弘法大師坐像が安置されています。

毎朝6時に弘法大師坐像が開帳され、ご膳やお茶をお供えする「生身供(しょうじんく)」がありますので、早起きの方は参加されてみてはいかがでしょう。

しかし御影堂は閉門までいつでもお詣りできますので、早起き苦手な方も安心してくださいね(笑)

また、空海の月命日にあたる毎月21日午前10時からは弘法大師空海に報恩感謝をする「御影供」という法要が行われ、この日は一日中弘法大師坐像にお目にかかれますよ。

東寺の見どころ4-五重塔【国宝】

言わずと知れた東寺のいや、京都のシンボルと言っても過言ではない五重塔。

五重塔は高さ約55m、日本国内で最も高い木造の建造物で、塔内には空海が唐から持ち帰った仏舎利が収められているそうです。

826年に弘法大師空海によって創建着手されたこの塔は、落雷などによって過去4回焼失しており、5代目になる現在の五重塔は徳川家光の寄進によって1644年に再建されたもの。それでも400年近く経っていますから十分古いですよね。

さて、五重塔の内部はどうなっているでしょうか。

黒い外観と対照的に中はかなり煌びやか。初層内部には壁や柱に曼荼羅や真言八祖像がカラフルに描かれた密教空間が広がり、塔の真ん中を貫いている心柱(しんばしら)を大日如来にみなして、周りを4体の如来と8体の菩薩の像が囲んでいます。

普段は未公開ですが、新春や春・秋の特別公開時には塔の4面の扉越しから内部を見る事できますので、興味のある方はその時期を狙ってみましょう。

春の桜、秋の紅葉の名所としても知られる東寺。五重塔をバックに素敵な写真を撮るのも良いですが、近くまで行ってその高さや重厚さにもぜひ触れてみて下さいね。

京都の世界遺産・東寺の基本情報

| 住所 | 〒601-8473 京都府京都市南区九条町1番地 |

| 電話番号 | 075-691-3325 |

| 開門時間 | 5時~17時 |

| 拝観時間 | 金堂・講堂-8時~17時(受付終了16時30分) 宝物館・観智院-9時~17時(受付終了16時30分) |

| 拝観料 | 金堂・講堂・五重塔-大人500円、高校生400円、中学生以下300円 観智院 大人(高校生以上):500円 中学生以下:300円 共通券 大人:800円 中学生以下:500円 ※特別公開や特別拝観時には拝観料が上がります。 ※上記以外のエリアは無料で見学できます。 |

| 見学所要時間 | 30分~60分 有料+無料エリアを一通り見た場合。宝物館や観智院を見学する場合はそれぞれ30分ぐらい。 |

| バリアフリー情報 | 身障者用駐車場2台、車いす用トイレあり、車椅子貸し出し(2台)、補助犬OK |

| 公式ホームページ | 東寺 |

京都の世界遺産・東寺へのアクセス方法

【電車の場合】

●JR「京都駅」八条口より徒歩15分(約1.1km)

●近鉄「東寺駅」より徒歩10分(約0.6km)

【車の場合】

京都南インターより国道1号線を北に約3.5km

〔駐車場〕

●駐車台数 100台

●営業時間 8時30分~17時 弘法市のある毎月21日はお休み

●駐車代金 普通車 最初の2時間600円 以後1時間毎に300円

(1/1~5は1時間1000円)

バス 2時間2000円

バイク 最初の2時間200円 以後1時間毎に100円

【バスの場合】

最寄りのバス停 「東寺東門前」 慶賀門まで徒歩1分

「東寺南門前」 南大門まで徒歩4分

「東寺西門前」 北大門まで徒歩3分

※詳しくはこちらを参照してくださいね⇒バス、鉄道の達人

このページのまとめ

今回は京都の世界遺産・東寺についてご紹介させて頂きました。

平安京が遷都されて間もなく創建された東寺は、何度も消失の憂き目に遭いながらも不死鳥の如くよみがえるという、世界遺産にふさわしい寺院ですね~。

1000年以上経過しても境内のあちこちに弘法大師空海の真言密教の教えが残る場所。真言宗の宗徒でなくても(私もそうですが(^^;))興味深く観光できるのではないでしょうか。

平安京時代の唯一の遺構、京都駅から徒歩でも行けるアクセスの良い東寺にぜひ出掛けてみましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。